Subscribe to the Interacoustics Academy newsletter for updates and priority access to online events

Training in vHIT

-

Gain Calculation Methods in vHIT Testing

-

Course: Which test, when: Exploring optimal vestibular assessment protocol through illustrative case studies

-

Head Calibration with EyeSeeCam vHIT

-

Course: Best Practices in vHIT Testing

-

vHIT vs Caloric Test: Which One to Use and When do I Need Both?

-

Using vHIT to detect peripheral vestibular disorders (2013)

-

vHIT validation by comparing to search-coil data (2014)

-

Validation of EyeSeeCam vHIT

-

Outward versus inward head thrusts with video-head impulse testing in normal subjects

-

Skew Deviation in HINTS Protocol: Next Step?

-

Course: Advances in Videonystagmography (VNG)

-

vHIT Gain: Instantaneous vs Median vs Regression

-

Course: Balance Testing for Beginners

-

Course: Balance Testing for Intermediates

-

vHIT: EyeSeeSix Interpretation

-

VEMP and vHIT in Vestibular Neuritis Patients

-

vHIT: RALP, LARP and Lateral Explained

-

vHIT: Covert Saccades During Compensation

-

vHIT in the Pediatric Population

-

Video Head Impulse Test: Introduction

-

Video Head Impulse Test: Interpretation

-

vHIT vs Caloric Test vs Rotational Chair

-

Video Head Impulse Test (vHIT): A Deep Dive

-

Introducción al vHIT

-

Getting Started: vHIT

-

El rol del vHIT en la patología vestibular

-

Le test d'impulsions vidéo de la tête (vHIT)

Video-Kopfimpulstest (vKIT)

Beschreibung

Dieser Leitfaden bietet Klinikern eine vollständige Einführung in den Video-Kopfimpulstest (vKIT).

Inhaltsverzeichnis

- Was ist der Kopfimpulstest (KIT)?

- Was ist der Video-Kopfimpulstest (vKIT)?

- vKIT-Testprozeduren

- Pathophysiologie von vKIT

- Normale vKIT-Antworten

- vKIT-Antworten bei Patienten mit einseitigen Läsionen

- Rückstell-Sakkaden beim vKIT

- Verdeckte Sakkaden beim vKIT

- vKIT-Testparameter

- vKIT-Antwortmuster

- Suppressions-Kopfimpuls-Paradigma (SHIMP)

- vKIT-Interpretation

- Klinische Anwendungen des vKIT

- vKIT vs. Kaloriktest

Was ist der Kopfimpulstest (KIT)?

Es gibt zwei klinische Methoden zur Durchführung von Kopfimpulstests: den Kopfimpulstest am Krankenbett (KIT), auch bekannt als Halmagyi-Test (HTT), und den Videokopfimpulstest (vKIT). Beide Tests dienen der Messung der Funktion des vestibulo-okulären Reflexes (VOR), welcher die Verbindung zwischen dem vestibulären System und der okulomotorischen Muskulatur darstellt.

Normale VOR-Antworten

Bei gesunden Personen erzeugt der vestibulo-okuläre Reflex (VOR) kompensatorische Augenbewegungen, die die Augen in die entgegengesetzte Richtung der Kopfbewegungen mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Das bedeutet, dass sich die Augen nach links bewegen, wenn der Kopf nach rechts bewegt wird. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Augen im Raum unbeweglich bleiben und stets auf die Nase des Untersuchers gerichtet sind.

VOR-Reaktionen bei Patienten mit einseitigen Läsionen

Bei Patienten mit einer einseitigen vestibulären Läsion ist die Funktion des vestibulo-okulären Reflexes (VOR) vermindert. Dies führt dazu, dass die Augen das Ziel (die Nase des Untersuchers) verfehlen, wenn der Kopf in Richtung der geschädigten Seite bewegt wird. Um das Auge wieder auf das Ziel zu bringen, muss der Patient eine schnelle Augenbewegung ausführen, die als Rückstell-Sakkade bezeichnet wird.

Offene vs. verdeckte Sakkaden

Es gibt zwei Arten von Rückstell-Sakkaden, die auftreten können:

- Offene Sakkaden: Diese treten auf, nachdem der Kopf zum Stillstand gekommen ist. Sie sind mit bloßem Auge sichtbar und können im Test am Krankenbett nachgewiesen werden.

- Verdeckte Sakkaden: Einige Patienten lernen, diese Sakkaden während der Kopfbewegungen einzuleiten. Sie sind so schnell, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind.

Da der Kopfimpulstest am Krankenbett verdeckte Sakkaden nicht erkennen kann, ist er begrenzt und am nützlichsten, wenn sich der Patient in einem akuten Stadium seines Krankheitsprozesses befindet.

Was ist der Video-Kopfimpulstest (vKIT)?

Der Video-Kopfimpulstest (vKIT) ist eine quantitative Methode zur Bewertung des vestibulo-okulären Reflexes (VOR). Bei diesem Test werden Augenbewegungen von Hochgeschwindigkeitskameras aufgezeichnet und analysiert, während Kopfbewegungen durch Bewegungssensoren gemessen werden, die in der vKIT-Brille integriert sind. Um die Testqualität zu verbessern, kann das Gerät auch die Durchführung des geeigneten Kopfimpulses überprüfen und ein entsprechendes Feedback geben.

Vorteile des vKIT

Der vKIT behebt einige der Mängel des Kopfimpulstests am Krankenbett. Ein wesentlicher Nachteil des Tests am Krankenbett ist die Schwierigkeit, verdeckte Sakkaden zu erkennen. Der vKIT kann sowohl verdeckte als auch offene Sakkaden messen und den VOR-Gain quantifizieren, was ihn zu einer überlegenen Methode für die Analyse des VOR macht.

Validierung gegen den Goldstandard

Der vKIT wurde gegen den Goldstandardtest zur Messung von Augenbewegungen, die Scleral Search Coil, validiert. Obwohl die Scleral Search Coil als Goldstandard gilt, wird sie klinisch nicht häufig verwendet, da es sich um eine invasive Methode handelt, die einen komplizierten klinischen Aufbau erfordert.

vKIT-Testprozeduren

Lassen Sie uns nun die Testprozeduren anschauen.

Kalibrierung für vKIT

Bevor Sie den Video-Kopfimpulstest durchführen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass Ihr System ordnungsgemäß kalibriert ist, um zu garantieren, dass Ihre Aufnahmen genau und zuverlässig sind. Die Kalibrierung des EyeSeeCam vHIT-Systems erfolgt in zwei Schritten. Es ist wichtig, die Kalibrierungsvorgänge zu wiederholen, wenn es zu einer signifikanten Bewegung des Patienten oder einer Verschiebung der Kameraposition kommt.

Kalibrierung der Blickrichtung

Um die Blickrichtung des Patienten während des Tests genau zu berechnen, wird zunächst ein Kalibrierungsprozess durchgeführt. Dabei wird die Augenposition aufgezeichnet, während der Patient Ziele in bekannten Winkeln betrachtet.

Laserarray-Kalibrierung

Die vKIT-Brille verfügt über einen eingebauten Kalibrier-Laser, der ein Fünf-Punkt-Muster auf die Wand vor dem Patienten projiziert. Der Patient wird angewiesen, jeden der Punkte nacheinander nach Ansage zu betrachten. Dieser Prozess liefert ein Diagramm der Augenposition relativ zu den fünf Punkten. Diese Kalibrationswerte werden während des gesamten Tests verwendet.

Kopfkalibrierung

In der zweiten Stufe der Kalibrierung werden geringfügige Unterschiede des physikalischen Winkels oder der Positionierung des Bewegungssensors berücksichtigt. Diese können je nach Positionierung der Brille und Kameraeinstellungen variieren.

Durchführung der Kopfkalibrierung

Um die Kopfkalibrierung durchzuführen, wird der Patient angewiesen, das Ziel an der Wand zu fixieren, während sein Kopf hin und her bewegt wird. Zuerst horizontal (wie beim Kopfschütteln "Nein") und dann vertikal (wie beim Kopfnicken "Ja"). Kopfbewegungen können passiv sein, bei denen der Arzt den Kopf des Patienten bewegt, oder aktiv, bei denen der Patient seinen eigenen Kopf bewegt. Die VisualEyes-Software™ gibt eine Rückmeldung über die Geschwindigkeit der Bewegung, die in der Regel 100 °/s nicht überschreiten sollte.

Laterale Kopfimpulsprüfung

Theoretisch sollte bei der lateralen Kopfimpulsprüfung der Kopf um etwa 30 Grad nach unten geneigt werden, um die lateralen Bogengänge in der horizontalen Ebene zu haben. In der Praxis ist es jedoch besser, den Test mit aufrechtem Kopf durchzuführen, da die Unterschiede minimal sind. In der aufrechten Position sind die Augen zudem in einer besseren Position für die Aufnahme.

Durchführung der lateralen Kopfimpulsprüfung

Mit der Brille auf und nach erfolgter Kalibrierung wird der Kopf in der horizontalen Ebene impulsartig bewegt, ähnlich wie beim Test am Krankenbett. Der Unterschied besteht darin, dass der Untersucher hinter dem Patienten steht. Dabei schaut der Patient auf ein Ziel, das ca. 1,5 Meter entfernt auf Augenhöhe positioniert ist. Die Kopfimpulse sollten eine kleine Amplitude (weniger als 15 Grad) und eine hohe Geschwindigkeit (mehr als 150 °/s) haben.

Softwareunterstützung

Die Software signalisiert anhand eines grünen Häkchens, ob der Kopfimpuls den eingestellten Kriterien entspricht. Wird der Kopf nicht mit ausreichender Geschwindigkeit bewegt, wird der Impuls mit einem roten Kreuz markiert. Es sind mindestens sieben Impulse in jede Richtung erforderlich.

Vertikale Kopfimpulsprüfung

Bei vertikalen Kopfimpulsen kann der Test in der Ebene der Bogengäng rechts anterior, links posterior (RALP) oder in der Ebene der Bogengänge links anterior, rechts posterior (LARP) durchgeführt werden.

Durchführung der vertikalen Kopfimpulsprüfung

Das Verfahren zur Aufzeichnung von Kopfimpulsen beginnt damit, dass der Patient geradeaus auf das Ziel blickt. Der Kopf wird dann entweder nach 45° rechts unten (rechte anteriore Stimulation) oder nach 45° links oben (linke hintere Stimulation) impulsartig bewegt.

Geschwindigkeit der Impulse

Die Impulse sollten auf ähnliche Weise wie bei der horizontalen Methode ausgeführt werden. In den vertikalen Ebenen ist jedoch eine langsamere Geschwindigkeit von 100 °/s akzeptabel.

Die Reihenfolge, in der Sie RALP- und LARP-Messungen durchführen, spielt keine Rolle, und der Prozess für die Durchführung beider Messungen ist sehr ähnlich.

Das obige Video demonstriert die Technik für die RALP-Messung. Wichtig ist, dass die Impulse schnell genug sind und abrupt zum Stillstand kommen, um ein nennenswertes Überschwingen zu vermeiden.

Das folgende Video zeigt eine LARP-Messung und konzentriert sich auf Software-Funktionen, die uns bei der Durchführung der Messung helfen können.

Pathophysiologie von vKIT

Wenn ein Kopfimpuls in der Ebene eines der Bogengänge ausgeführt wird, erzeugt er eine erregende Reaktion in diesem Bogengang. Die Änderung des neuronalen Feuerns spiegelt die Kopfbeschleunigung wider. Dadurch dass der afferente Nerv aus diesem Bogengang direkt mit den extraokulären Muskeln verbunden ist, entsteht die kompensatorische Augenbewegungen, ohne dass höhere Gehirnebenen beteiligt sind.

Hemmende Reaktionen

Bei Kopfimpulsen, die entgegengesetzt des Bogengangs sind, wird eine hemmende Reaktion hervorgerufen. Im Ruhezustand erzeugen die Bogengänge eine neuronale Feuerrate von ca. 90 Spikes pro Sekunde. Wenn die Kopfgeschwindigkeit während des Impulses hoch genug ist, sättigt die Hemmung des neuronalen Feuerns und erreicht null Spikes pro Sekunde. Dies bedeutet, dass die neuronale Aktivität kein genaues Maß für die Kopfgeschwindigkeit mehr liefert.

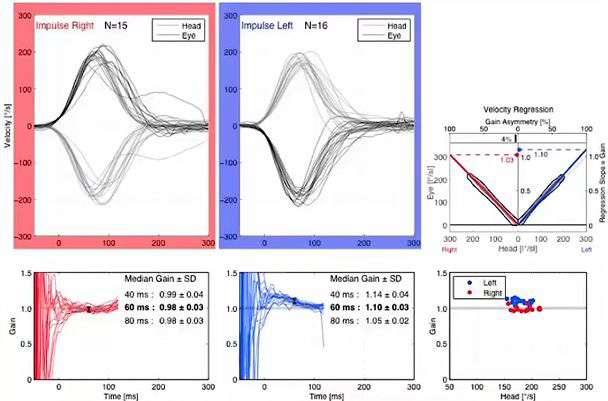

Normale vKIT-Antworten

Bei einem gesunden Patienten befindet sich immer einer der gepaarten Bogengänge im exzitatorischen Modus, während sich der andere Kanal im inhibitorischen Modus befindet. Die Augenbewegungen des vestibulo-okulären Reflexes (VOR) haben eine sehr kurze Latenzzeit, da sie direkt vom Hirnstamm vermittelt werden, ohne dass höhere Gehirnebenen beteiligt sind. Bei normalen Personen, die Kopfimpulsen mit weniger als 150 °/s ausgesetzt sind, sind die Kopf- und Augenbewegungen ungefähr gleich und der VOR-Gain ist ungefähr eins.

Hochgeschwindigkeits-Kopfimpulse

Bei Hochgeschwindigkeits-Kopfimpulsen sättigen die hemmenden Reaktionen schnell, während die erregenden Reaktionen proportional zur Kopfgeschwindigkeit bleiben. Während dieser Sättigung werden die Reaktionen auf Kopfimpulse hauptsächlich durch einen der Bogengänge vermittelt (die Seite, auf die der Kopf zubewegt wurde).

Asymmetrie bei Patienten ohne vestibuläre Dysfunktion

Bei Patienten ohne vestibuläre Dysfunktion bleibt die Asymmetrie zwischen exzitatorischen und inhibitorischen Reaktionen und den daraus resultierenden Augenbewegungen relativ symmetrisch, jedoch leicht reduziert. Mit anderen Worten, der VOR-Gain liegt immer noch nahe bei eins, nimmt jedoch mit zunehmender Kopfgeschwindigkeit leicht ab, wenn der Sättigungseffekt stärker ausgeprägt wird.

vKIT-Antworten bei Patienten mit einseitigen Läsionen

Schauen wir uns Impulse zur Seite hin zur Läsion und davon weg an.

Impulse hin zur Seite der Läsion

Bei einem Patienten mit vestibulärer Dysfunktion werden die neuronalen Reaktionen der geschädigten Seite reduziert oder ganz aufgehoben, wenn die Kopfimpulse zur Seite der Läsion zeigen. Die neuronalen Reaktionen von der intakten Seite sind ebenfalls gesättigt und nicht mehr proportional zur Kopfgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass die resultierende Augengeschwindigkeit nicht mit der Kopfgeschwindigkeit übereinstimmt und die Augen das Ziel verlieren. Der VOR-Gain bei diesen Patienten ist viel kleiner als 1 und nimmt mit zunehmender Kopfgeschwindigkeit schnell ab.

Impulse weg von der Seite der Läsion

Ein allgemeines Missverständnis ist, dass die Kopfimpulse in Richtung des intakten Bogengangs normale neuronale Reaktionen hervorrufen. Das stimmt nicht ganz. Bei Kopfimpulsen, die von der Seite der Läsion weg sind, ist die neuronale Reaktion von der intakten Seite proportional zur Kopfgeschwindigkeit, aber die neuronale Reaktion von der geschädigten Seite wird wieder reduziert oder aufgehoben.

Dadurch verfehlen die Augen das Ziel etwas. Der VOR-Gain beträgt wahrscheinlich weniger als 1 – aber normalerweise im normalen Bereich von mehr als 0,8 – und nimmt mit zunehmender Kopfgeschwindigkeit ab (nicht so schnell wie Impulse zur Seite der Läsion).

Rückstell-Sakkaden beim vKIT

Beim vKIT weisen wir die Patienten an, den Blick auf das Ziel zu richten. Wenn die VOR-Augenbewegungen als Reaktion auf den Kopfimpuls nicht ausreichen, um die Augen auf dem Ziel zu halten (der Gain wird reduziert), werden die okulomotorischen Kerngebiete aktiviert, um das Auge korrekt auf das Ziel schauen zu lassen.

Der sakkadische Mechanismus ist die Hauptaugenbewegung, die zur Korrektur der Blickrichtung verwendet wird. Bei sakkadischen Augenbewegungen ist eine höhere Gehirnaktivität erforderlich, was zu einer Verzögerung der korrigierenden Augenbewegung führt. Tatsächlich dauert es etwa 80 bis 100 ms, bis sich die Augen zu bewegen beginnen.

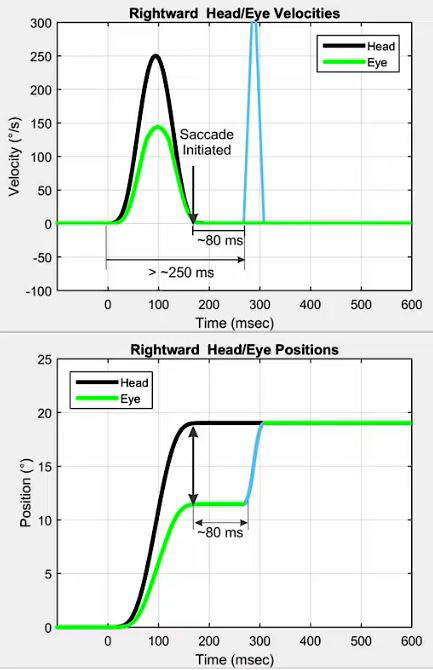

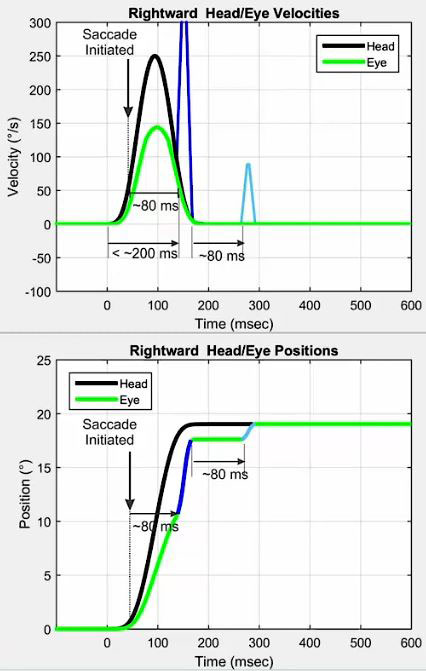

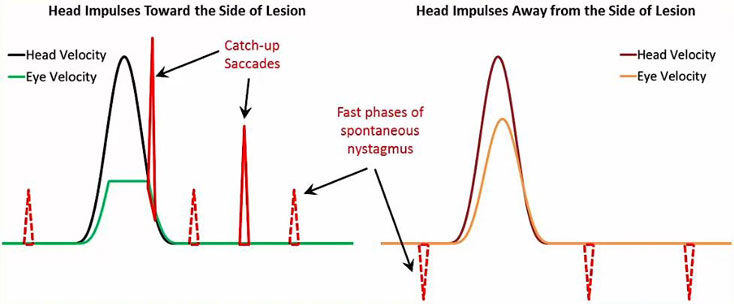

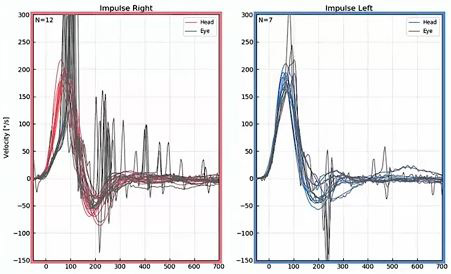

In Abbildung 1 sehen wir, wie eine offene Sakkade auf einer vKIT-Kurve aussieht. Diese Art der Sakkade wird als offen bezeichnet, weil sie lange nach dem Stopp der Kopfbewegung auftritt. Betrachtet man die Latenz ab Beginn der Kopfbewegung, so haben diese Sakkaden lange Latenzen von etwa 250 ms oder mehr.

Verdeckte Sakkaden beim vKIT

Wenn der Patient vorhersehen kann, dass die Augen das Ziel verfehlen, kann er die Sakkade beginnen, bevor der Kopf zum Stillstand kommt. Dadurch kann die Sakkade während der Kopfbewegung entstehen. Dies wird als verdeckte Sakkaden bezeichnet, die auf einer vKIT-Kurve erscheinen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Sie haben in der Regel eine Latenzzeit von weniger als 200 ms.

Das Auslösen der verdeckten Sakkaden ist nicht vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass es sich um eine Form von Vorhersage- oder Lernverhalten handelt. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass verdeckte Sakkaden mit der Kompensation verbunden sind. Das bedeutet, dass Patienten mit verdeckten Sakkaden folgende Verbesserungen zeigen:

- Verbessertes Gleichgewicht

- Reduzierte Symptome

- Bessere dynamische Sehschärfe

Diese Ergebnisse sind jedoch vorläufig und erfordern weitere Studien.

vKIT-Testparameter

Nachdem wir uns angeschaut haben, was während eines vKIT passieren kann, besprechen wir jetzt, wie vKIT-Parameter gemessen oder berechnet werden, damit wir den vKIT-Bericht verstehen können.

1. Optimaler Kopfgeschwindigkeitsbereich

Wie wir schon gesehen haben, können sowohl visuelle als auch vestibuläre Mechanismen zum Kopfimpulstest beitragen. Bevor wir uns mit der Messung von vKIT-Parametern befassen, müssen wir sicherstellen, dass die Antworten nur aus dem vestibulären System kommen. Dazu müssen die Kopfgeschwindigkeiten einen Schwellenwert überschreiten.

Diese Schwelle liegt bei etwa 100 °/s für laterale Kopfimpulse. Für das Maximum versuchen wir aus Sicherheitsgründen unter 250 bis 300 °/s zu bleiben. Glücklicherweise können Sie bei den meisten vKIT-Systemen heutzutage die Grenzen im Voraus festlegen und Impulse, die nicht im vorgeschriebenen Bereich liegen, werden nicht akzeptiert.

Für die vertikalen Tests kann das Minimum auf etwa 50 °/s und das Maximum auf etwa 200 °/s reduziert werden. Das liegt daran, dass das System der vertikalen Blickfolge nicht so effektiv ist und die Geschwindigkeitsgrenzen niedriger sind als die der horizontalen Blickfolge.

2. Anzahl der Impulse

Neben der Spitzengeschwindigkeit gibt es einen weiteren Punkt für die Best Practices bei der Durchführung vom vKIT: Wie viele Impulse werden für die Interpretation benötigt?

Frühere Empfehlungen lauteten, mindestens 20 Impulse für jede Richtung durchzuführen. Dieser Ansatz wird heute nicht mehr empfohlen. Es zeigt sich, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Die gängige Denkweise ist, dass man nicht mehr als drei bis fünf gute Impulse zur Interpretation braucht.

Natürlich sollten Sie möglichst mehre Impulse machen, damit Sie nach dem Entfernen von Kurven mit Artefakten oder Rauschen immer noch das Minimum von drei bis fünf Impulsen haben. Wenn Sie während des Tests ein Auge auf den Bildschirm werfen, können Sie entscheiden, ob genug gute, saubere Impulse enthalten sind.

3. VOR-Gain

Der VOR-Gain quantifiziert die Beziehung zwischen der Augenbewegungen und der Kopfbewegungen. Es wird als das Verhältnis der VOR-Augenbewegungen zu den Kopfbewegungen berechnet, aber es besteht Uneinigkeit darüber, welche Messungen von Kopf- und Augenbewegungen zur Berechnung des VOR-Gains verwendet werden sollten. Einige Systeme verwenden die momentane Geschwindigkeit, andere die Position und einige die Regression zwischen der Kopf- und der Augengeschwindigkeit.

Die Ergebnisse können je nach verwendeter Methode unterschiedlich sein. Dieses sollte man bei der Interpretation beachten. Obwohl der VOR-Gain in audiogrammähnlicher Form dargestellt werden, spiegeln sie nicht die Funktion eines einzelnen Bogengangs wider. Sie stellen immer die Funktion beider beteiligter Bogengänge dar.

Methode 1: Geschwindigkeit

Bei der Methode der Auswertung auf Basis der momentanen Geschwindigkeit (Instanious -Gain) wird die VOR-Gain in der Regel in einem festen Intervall (40, 60 oder 80 ms) nach dem Einsetzen des Kopfimpulses berechnet. Abhängig von der Form der Augengeschwindigkeit können die Werte in verschiedenen Intervallen unterschiedlich sein.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Augengeschwindigkeiten in der Regel nicht durch mögliche verdeckte Sakkaden beeinflusst werden. Der Nachteil ist, dass der momentane Geschwindigkeits-Gain anfälliger für bestimmte Artefakte wie z.B. Brillenverwackeln ist.

Methode 2: Position

Der VOR-Gain kann auch berechnet werden, indem die Fläche unter den Kopf- und Augengeschwindigkeitskurven berechnet wird. Daraus ergeben sich die endgültigen Kopf- und VOR-Augenpositionen nach dem Kopfimpuls. Bei dieser Methode müssen verdeckte Sakkaden entfernt werden, bevor die Fläche unter der Kurve berechnet wird.

Der Vorteil dieser Bewertung besteht darin, dass sie in direktem Zusammenhang mit der Ursache der Rückstellsakkaden steht, nämlich der Differenz zwischen Augen- und Kopfposition. Ein weiterer Vorteil ist, dass es weniger empfindlich auf einige Arten von Brillenbewegungen reagiert.

Der Nachteil ist, dass man die verdeckten Sakkaden erst entfernen muss. Andernfalls wirken sie sich auf die Berechnung des Gains aus. Ein weiterer Nachteil ist, dass es empfindlicher auf Artefakte der Pupillenerkennung reagiert.

Methode 3: Regression

Bei der Regressionsmethode werden die Augen- und Kopfgeschwindigkeiten für die ersten 100 ms des Impulses berücksichtigt und der VOR-Gain wird basierend auf der Steigung der am besten passende Linie berechnet, die durch diese Punkte verläuft. Die Vor- und Nachteile der Regressionsmethode sind ähnlich wie bei der Geschwindigkeits-Methode, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass der Regressions-Gain robuster und weniger empfindlich gegenüber Brillenbewegungen ist.

4. Rückstell-Sakkaden

Abnorme Rückstellsakkaden sind das wichtigste Anzeichen für eine Läsion, die den ipsilateralen Bogengang oder seine afferente Nervenbahn betrifft. Leider sind die Kriterien für auffällige Rückstellsakkaden noch nicht abschließend erforscht.

Berücksichtigen Sie bei der Interpretation von Rückstellsakkaden die folgenden Punkte:

- Frequenz

- Richtung

- Latenz

- Geschwindigkeit

Frequenz

Wie viele der Impulse haben signifikante Rückstellsakkaden und bei welchen Kopfgeschwindigkeiten?

Richtung

Sind die Rückstellsakkaden in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung wie die VOR-Augenbewegungen?

Latenz

Handelt es sich um Sakkaden mit kurzer oder langer Latenz und wie hoch ist die intersakkadische Latenz?

Schauen Sie bei der Latenz auf die erste Sakkade für jeden Kopfimpuls. Der Wert für Sakkaden mit kurzer Latenz beträgt in der Regel weniger als 225 ms und sind höher in der Amplitude als der für Sakkaden mit langer Latenz.

Einige Systeme geben Ihnen die Werte an und ermöglichen es Ihnen, die Kurven zu bearbeiten, wenn etwas nicht stimmt. Die gemessenen Latenzen hängen vom Sakkadenalgorithmus ab und die Normen können für jedes System spezifisch sein.

Geschwindigkeit

Derzeit charakterisieren die meisten Geräte Sakkaden anhand der Spitzensakkadengeschwindigkeit. Dies ist jedoch möglicherweise nicht das beste Maß, da die Spitzensakkadengeschwindigkeit mit der Amplitude und Dauer von Sakkaden zusammenhängt, insbesondere wenn es während jedes Impulses mehr als eine Sakkade gibt. Wenn die Dauer z. B. groß ist, kann die Spitzengeschwindigkeit niedriger sein.

Darüber hinaus werden sowohl die Spitzengeschwindigkeit als auch die Latenz durch die Filterung beeinflusst, die zur Analyse der Augengeschwindigkeiten erforderlich ist. Es ist also denkbar, dass ein anderer Parameter – nämlich die kumulative Sakkadenamplitude – ein stabilerer Parameter für die Charakterisierung der Rückstellsakkaden ist. Aber dieses wird derzeit nicht verwendet.

vKIT-Antwortmuster

Mit dem Wissen über die Pathophysiologie und die Parameter des vKIT schauen wir uns nun an, welche Muster der vKIT-Ergebnisse als valide angesehen werden können.

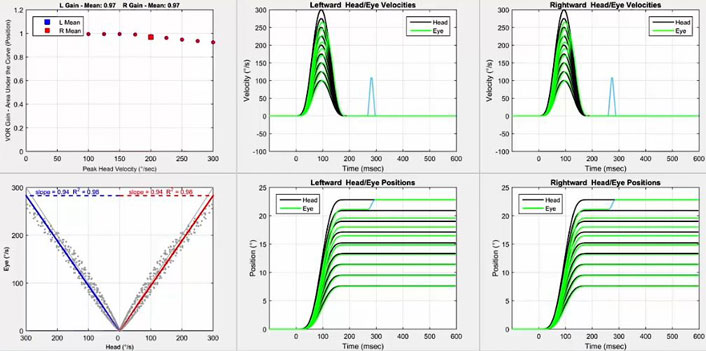

1. Normal

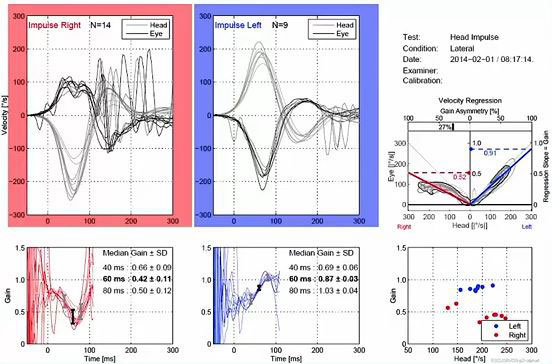

Das erste Beispiel zeigt ein normales vKIT-Muster, das durch das Fehlen signifikanter Rückstellsakkaden und einen VOR-Gain von mehr als 0,8 bilateral dargestellt wird (Abbildung 3). Es kann zu einigen kleinen Rückstellsakkaden kommen, insbesondere bei Kopfimpulsen mit hoher Geschwindigkeit. Denken Sie daran, dass ein normaler vKIT nicht gleichbedeutend mit normaler vestibulärer Funktion ist. Tatsächlich können der Kalorik-Test und die VEMPs Ergebnisse zeigen, die mit peripheren vestibulären Anomalien ein normales vKIT-Ergebnis haben.

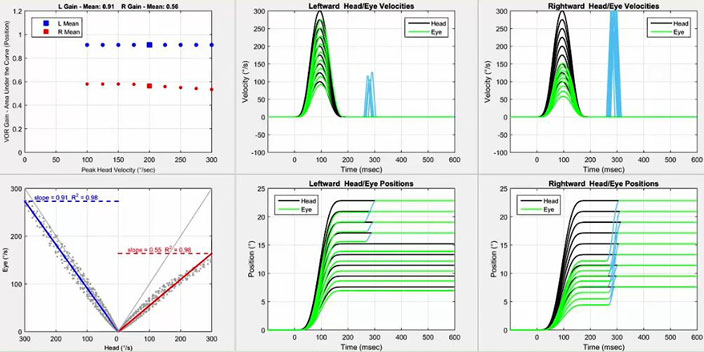

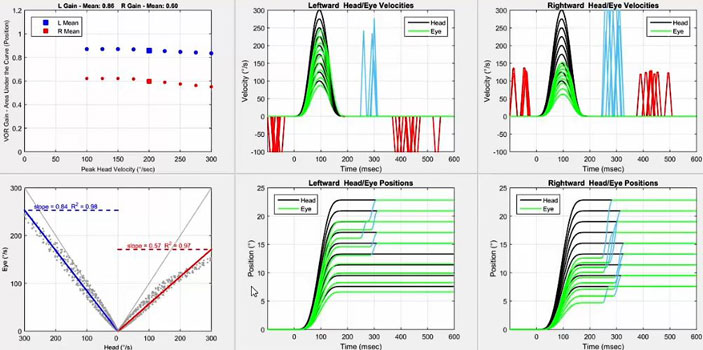

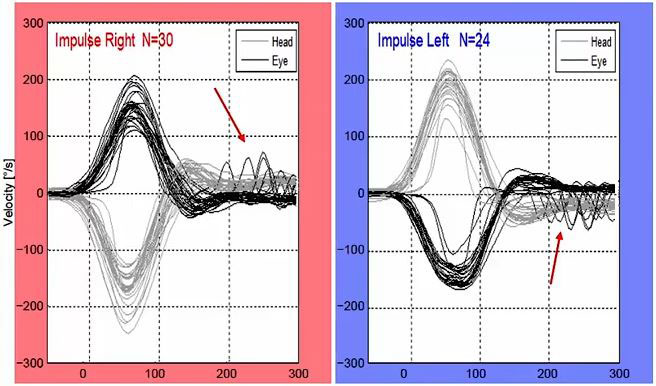

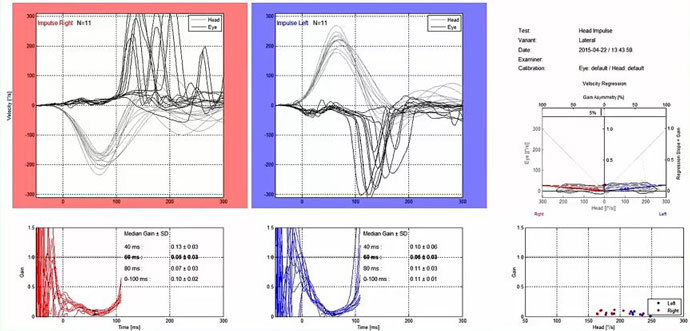

2. Einseitige Minderung

Das nächste Beispiel ist die einseitige Minderung (Abbildung 4). Es wird durch das Vorhandensein von signifikanten Rückstellsakkaden auf einer Seite zusammen mit asymmetrischer Gain (normalerweise weniger als 0,8 für die Seite der Läsion) dargestellt. Dieses Muster deutet auf eine einseitige Läsion hin, die den ipsilateralen Bogengang oder seinen Ast des Nervus vestibularis betrifft. Rückstellsakkaden können auch für Impulse abseits der Seite der Läsion vorhanden sein, aber sie sind nicht so groß und beginnen in der Regel bei höheren Kopfgeschwindigkeiten.

Anfangs haben die meisten Rückstellsakkaden eine lange Latenz, die als offene Sakkaden bezeichnet werden. Im Laufe der Zeit – mit Lernen und Vorhersage – können sich (verdeckte) Sakkaden mit kurzer Latenz entwickeln. Auf verdeckte Sakkaden folgt in der Regel eine kleine offene Sakkade. Wie wir bereits darüber gesprochen haben, wurden verdeckte Sakkaden in vorläufigen Berichten mit der Kompensation in Verbindung gebracht.

3. Spontan Nystagmus

Bei einem Spontan-Nystagmus oder Blickrichtungsnystagmus wird die Interpretation von vKIT kompliziert. Das liegt daran, dass schnelle Phasen dieses Nystagmus als Spitzen in der Augengeschwindigkeit erscheinen und mit Rückstellsakkaden verwechselt werden können. Aber es gibt entscheidende Unterschiede.

Im Gegensatz zu Rückstellsakkaden können Spikes des Spontannystagmus vor oder nach Kopfimpulsen auftreten. Außerdem ist die Geschwindigkeit spontaner Nystagmus-Schläge in der Regel viel kleiner als die Geschwindigkeit von Rückstellsakkaden. Bei akuten Läsionen werden schnelle Phasen des Spontan-Nystagmus mit Rückstellsakkaden für Impulse zur Seite der Läsion vermischt. Sie verlaufen jedoch in entgegengesetzter Richtung als die typischen Rückstellsakkaden für Kopfimpulse, die von der Seite der Läsion weg sind, wie in Abbildung 5 unten zu sehen ist.

4. Akute einseitige Läsion

Ein weiteres gängiges Beispiel ist bei einem Patienten mit einer akuten einseitigen Läsion (Abbildung 6). In diesem Fall haben Sie die Merkmale einer einseitigen Minderung, wie bereits erwähnt, aber die Patienten haben auch einen Spontannystagmus und die schnellen Phasen des Spontannystagmus werden mit Rückstellsakkaden vermischt.

Sie können nun die beiden anhand der vorher besprochenen Unterschiede betrachten. Zum Beispiel können die Spikes für Spontannystagmus vor oder nach den Kopfimpulsen auftreten. Und was noch wichtiger ist, schnelle Phasen des Spontannystagmus verlaufen in der entgegengesetzten Richtung der Rückstellsakkaden für Impulse, die von der Seite der Läsion weg sind.

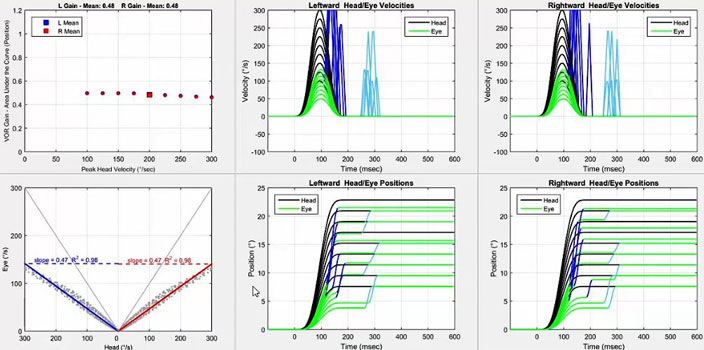

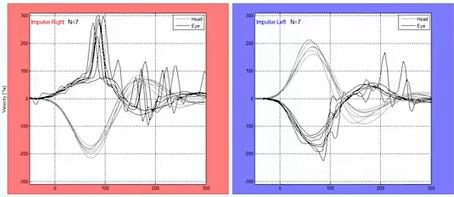

5. Bilateraler Funktionsminderungen

Die bilaterale Funktionsminderung ist durch signifikante Rückstellsakkaden auf beiden Seiten, zusammen mit einem verringerten Gain beidseits (in der Regel weniger als 0,8) (Abbildung 7) erkennbar. Im Falle einer symmetrischen Minderung ist mit einer minimalen Gain-Asymmetrie zu rechnen. Bei bilateralen Minderungen, die ungleich sind, kann die VOR-Gain-Kurve jedoch ähnlich wie bei einseitigen vestibulären Defiziten sein. Wie wir später sehen werden, muss es auf beiden Seiten eine Reduktion geben, wenn die Summe der rechten und linken VOR-Gain kleiner als eins ist.

Suppressions-Kopfimpuls-Paradigma (SHIMP)

Bei der Betrachtung einer bilateralen Minderung kann ein ergänzender Test namens SHIMP, der für Suppression Head Impulse Paradigma steht, eine hilfreiche Ergänzung zum Standard vKIT sein.

Bei SHIMP projiziert ein Laser, der an der Brille befestigt ist, das Ziel (anstelle eines statischen Ziels an der Wand). Dieses Ziel bewegt sich, wenn der Kopf bewegt wird, anstatt stationär zu sein. Bei normalen Personen erzeugt der VOR, wenn der Kopfimpuls zur Seite durchgeführt wird, kompensatorische Augenbewegungen und hält die Augen auf dem starren Ziel fixiert. Jetzt bewegt sich das Ziel aber und das Auge muss eine Sakkade machen, um wieder zum Ziel zu gelangen.

Die Richtung der Sakkade ist in die entgegengesetzte Richtung der typischen Rückstellsakkaden. Diese Arten von Sakkaden werden manchmal auch als Anti-Sakkaden bezeichnet. Bei Patienten mit beidseitigem Ausfall bewegen sich die Augen mit dem Kopf, weil es kein VOR gibt, und bleiben auf dem Ziel. Dadurch gibt es keine Rückstellsakkaden.

Bei Patienten mit bilateralem Ausfall erleichtert SHIMP die Messung des VOR-Gains, da die Reaktionen nicht mit Rückstellsakkaden kontaminiert sind (Abbildung 8). Aber in Wirklichkeit ist der Nutzen von SHIMP auf diese Patientengruppe beschränkt und in anderen Fällen ist er nicht besonders hilfreich.

vKIT-Interpretation

Bei der Interpretation des Tests sollten zunächst die Artefakte berücksichtigt werden und entschieden werden, ob das Ergebnis auswertbar ist. Zu viele Artefakte und bestimmte Arten von Artefakten können dazu führen, dass der Test nicht interpretierbar ist. Bei dem Versuch, die Artefakte zu identifizieren, besteht der wichtige Teil darin, echte, schnelle Augenbewegungen von künstlichen Augenbewegungen zu unterscheiden.

Echte, schnelle Augenbewegungen können sein:

- Rückstellsakkaden mit langer Latenz

- Rückstellsakkaden mit kurzer Latenz

- Schnelle Phasen des Spontannystagmus

Und dann ist da noch alles andere. Wenn Sie versuchen Sakkadentypen zu identifizieren und zu unterscheiden, ob sie real oder künstlich sind, sollten Sie die einzelnen Impulsaufzeichnungen ansehen. Es ist schwierig, etwas zu bestimmen, wenn man sich die Ergebnisse aller Impulse in ein und demselben Diagramm ansieht.

Artefakte und Sakkaden-Lookalikes

Im Folgenden stellen wir Arten von Artefakten und fälschliche Sakkaden vor.

1. Zwei aufeinanderfolgende Sakkaden in entgegengesetzte Richtungen

Wenn Sie zwei aufeinanderfolgende Sakkaden haben, die im Abstand von etwa 80 bis 100 ms in entgegengesetzte Richtungen gehen, bedeutet dies, dass der Patient sich umschaut und das Auge nicht auf das Ziel richtet. Wenn dies häufig vorkommt, weisen Sie den Patienten erneut an.

2. Biphasische oder uniphasische Artefakte

Biphasische oder uniphasische Artefakte werden verursacht durch:

- Das Auge blinzelt

- Augenlider, die die Pupille verdecken

- LED-Licht, das in die Pupille eindringt

Vergleichen Sie diese mit den eigentlichen Sakkaden. Diese scheinbaren Bewegungen sind zu schnell und ihre Dauer ist zu gering, um tatsächliche Augenbewegungen zu sein. Diese Artefakte treten häufiger auf, wenn die Pupille groß ist.

Um die Messbedingung zu verbessern, können Sie, vorzugsweise das Auge, das nicht aufgezeichnet wird – mit einem Licht anstrahlen, um die Pupille zu verkleinern. Achten Sie bei der Durchführung der Impulse auf das Display. Wenn Sie zu viele Artefakte erhalten, halten Sie inne und finden Sie heraus, warum. Wenn Sie Kurven mit Artefakten finden, löschen Sie die betroffenen Impulse, bevor Sie den Test interpretieren. Das Aufzeichnen des Videos von Augenbewegungen kann auch hilfreich sein, um diese Art von Artefakten zu identifizieren.

3. Hochfrequente Schwingungen

Eine andere Art von Artefakten können durch Probleme bei der Pupillenerkennung verursacht werden. Hierbei entsteht eine hochfrequente Oszillation der Augenerkennung innerhalb der Pupille. Auch diese sind zu schnell, um echte Augenbewegungen zu sein. Sie können die Kameras, den Fokus und den Schwellenwert für die Pupillenerkennung anpassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie zu viele Impulsaufzeichnungen haben, die hochfrequenten Schwingungen enthalten, kann der Test nicht mehr interpretierbar sein.

4. Hoher oder niedriger Gain ohne Rückstellsakkaden

Wenn der VOR-Gain viel höher oder niedriger als 1 ist, es aber keine Rückstellsakkaden gibt, stellt dies in der Regel eine Form von Artefakt dar – höchstwahrscheinlich eine schlechte Kalibrierung. Wenn die Augengeschwindigkeit schnelle als die Kopfgeschwindigkeit ist, deutet dies normalerweise auf eine Form von Brillenverwackeln hin. Das Wackeln der Brille kann sich auch auf die Aufzeichnung der Augengeschwindigkeit und der Kopfgeschwindigkeit auswirken.

Wenn Sie die Artefakte gelöscht haben, können Sie mit der eigentlichen Interpretation fortfahren.

Schauen sie zunächst, ob es auffällige Rückstellsakkaden gibt. Verwenden Sie die besprochenen Angaben für Konsistenz, Richtung, Timing und Amplitude, um zu bestimmen, ob sie signifikant sind.

Wenn es keine signifikanten Rückstellsakkaden gibt, überprüfen Sie die VOR-Gains, um festzustellen, ob sie innerhalb der normalen Grenzen liegen – normalerweise nahe 1 und höher als 0,8. Wenn die VOR-Gains nicht innerhalb der normalen Grenzen liegen und es keine auffälligen Rückstellsakkaden gibt, sollten Sie das Vorhandensein eines Artefakts in Betracht ziehen.

Normale Ergebnisse

In Abbildung 9 ist ein Beispiel zu sehen, bei dem es keine klar erkennbaren Rückstellsakkaden gibt. Die VOR-Gainen liegen beidseits nahe bei 1, die Kopfgeschwindigkeiten sind für Rechts-Links-Impulse ungefähr gleich und liegen im optimalen Bereich. Es gibt keine weiteren Anzeichen von Artefakten und dieser vKIT sollte als normal angesehen werden.

In Abbildung 10 gibt es einige beidseitige Rückstellsakkaden, insbesondere bei Kopfimpulsen mit hoher Geschwindigkeit. Die Sakkadengeschwindigkeiten sind im Vergleich zu den Kopfgeschwindigkeiten viel kleiner, so dass es sich höchstwahrscheinlich um einen normalen vKIT handelt. Wenn die Amplituden der Sakkade höher wären, hätte man sie als leichte bilaterale Läsion interpretieren können – auch wenn die VOR-Gains nicht unter 0,8 lagen.

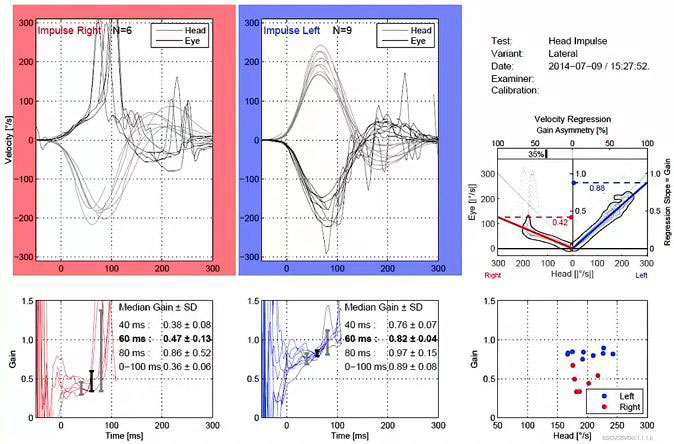

Einseitiges vestibuläres Defizit

In Abbildung 11 gibt es Rückstellsakkaden für rechtsgerichtete Kopfimpulse, und der VOR-Gain ist asymmetrisch mit einer deutlich niedrigeren als der normale VOR-Gain für rechtsgerichtete Kopfimpulse. Dies deutet auf ein einseitiges vestibuläres Defizit auf der rechten Seite hin. Die VOR-Gains für linksgerichtete Kopfimpulse sind ebenfalls reduziert, obwohl sie hier im normalen Bereich liegen. Aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Selbst wenn der Gain nicht im normalen Bereich gelegen hätte, hätte dies die Interpretation nicht verändert.

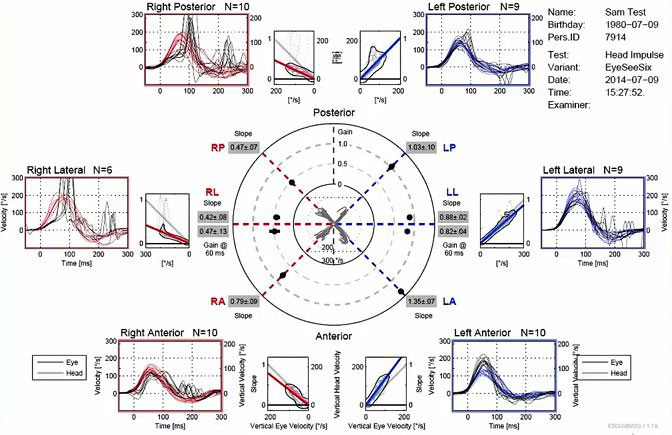

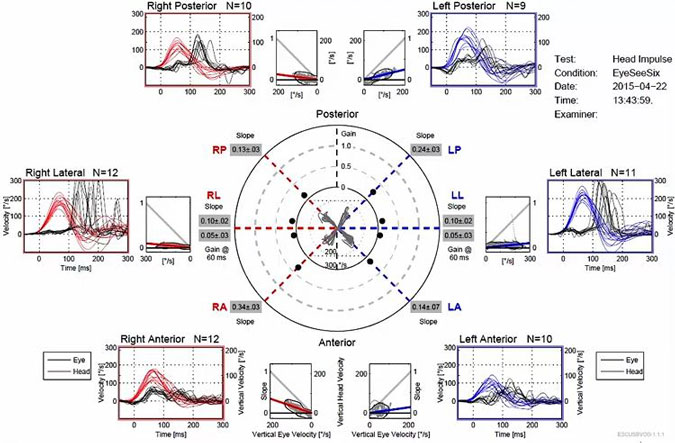

Wenn wir uns die LARP- und RALP-Reaktionen desselben Patienten ansehen (Abbildung 12), können wir sehen, dass dieser Patient auffällige Befunde für den rechten hinteren Kanal und in geringerem Maße für den vorderen Kanal auf derselben Seite hat. Das bedeutet, dass es sich um eine umfassende rechtsseitige Läsion handelt, die alle drei Bogengänge betrifft.

Wenn in beide Richtungen auffällige Rückstellsakkaden vorhanden sind, bestimmen Sie die Form der VOR-Augengeschwindigkeiten für jede Richtung.

Wenn Ihre Augengeschwindigkeiten in eine Richtung abgeflacht oder gesättigt sind, aber proportional zu den Kopfgeschwindigkeiten in der entgegengesetzten Richtung, sollten Sie vKIT als konsistent mit einer einseitigen Läsion auf der Seite der abgeschnittenen oder gesättigten Augengeschwindigkeitsreaktionen in Betracht ziehen.

Diese Art von Befund geht in der Regel mit einer signifikanten Gain-Asymmetrie einher, wobei der niedrigere Gain für die Seite der Läsion gilt. Die Interpretation ist die gleiche und es spielt keine Rolle, ob die VOR-Gain für die kontralaterale Seite innerhalb der normalen Grenzen liegt oder nicht. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir in solchen Fällen das Vorhandensein eines beidseitigen, asymmetrischen Funktionsverlusts nicht vollständig ausschließen können.

Wenn die VOR-Augengeschwindigkeiten ein Clipping oder eine Sättigung in beide Richtungen aufweisen, kann man mit größerer Sicherheit sein, dass der vKIT mit einem bilateralen Funktionsverlust in beiden beteiligten Bogengängen oder ihren afferenten Nervenbahnen übereinstimmt. Dieser Befund geht in der Regel mit einer bilateralen Reduktion des Gains einher.

In Abbildung 13 haben wir auffällige Rückstellsakkaden in beide Richtungen, aber signifikanter für rechtsgerichtete Kopfimpulse. Wir haben auch beschnittene VOR-Augengeschwindigkeiten für rechtsgerichtete Kopfimpulse und proportionale VOR-Geschwindigkeiten für linksgerichtete Kopfimpulse. Dies ist also wahrscheinlich ein rechtes einseitiges vestibuläres Defizit im Gegensatz zu einem asymmetrischen, bilateralen. Der VOR für linksgerichtete Kopfimpulse mag auffällig sein, aber die Interpretation ist die gleiche.

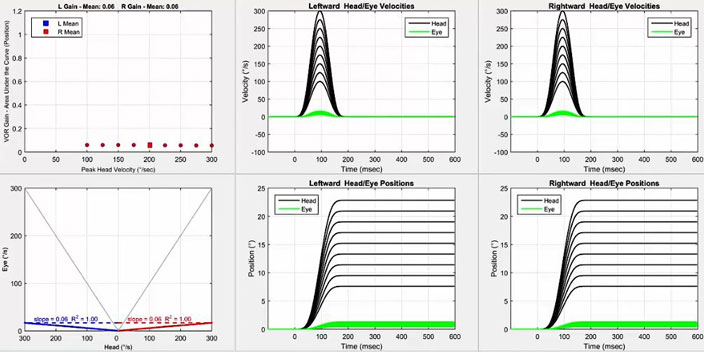

Bilateraler vestibulärer Ausfall

In Abbildung 14 ist ein Beispiel für einen vollständigen bilateralen Ausfall zu sehen. Bilaterale Rückstellsakkaden sind vorhanden und die VOR-Gains liegen in beiden Richtungen nahe Null. Wenn Sie sich erinnern, könnten wir SHIMP bei diesem Patienten zur besseren Berechnung der Gaine verwenden. Aber in diesem Fall scheint es nicht wirklich viel hinzuzufügen, da die Rückstellsakkaden ziemlich spät während der Kopfbewegung auftreten.

Wenn man sich die vollständigen Testergebnisse anschaut (Abbildung 15), zeigen die Ergebnisse für denselben Patienten einen bilateralen Verlust mehr oder weniger auf der ganzen Linie. Dies macht Sinn, da es sich um einen Patienten handelt, der vestibulären toxischen Medikamenten ausgesetzt war.

Wenn Sakkaden vorhanden sind, aber in der entgegengesetzten Richtung der VOR-Augenbewegungen in mindestens eine Richtung verlaufen, dann sollten Sie das Vorhandensein eines Spontannystagmus in Betracht ziehen. Am wahrscheinlichsten ist diese Art von Befund bei einem Patienten mit einer akuten peripheren vestibulären Läsion.

Spontannystagmus

Schnelle Phasen des Spontannystagmus erscheinen als Spitzen in den Augengeschwindigkeitsdiagrammen. Die schnellen Phasen eines Spontannystagmus können vor oder nach den Kopfimpulsen auftreten. Bei einem typischem Spontannystagmus, der von der Seite der Läsion wegschlägt, treten Spikes in der entgegengesetzten Richtung der VOR-Augenbewegungen auf, die den Kopfimpulsen in Richtung der intakten Seite folgen. Schnelle Phasen des Spontannystagmus wechseln sich mit den Rückstellsakkaden bei Kopfimpulsen zur Seite der Läsion ab (Abbildung 16).

Manchmal kann die Darstellung eines längeren Zeitrahmens und die Überlappung der Augen- und Kopfgeschwindigkeiten hilfreich sein, um schnelle Phasen des Spontannystagmuszu erkennen (Abbildung 17).

Interpretation von Rückstellsakkaden

Wie gehen wir bei der Interpretation von Rückstellsakkaden vor?

1. Identifizieren von Artefakten

Identifizieren Sie zunächst Impulse, die Artefakte aufweisen, und löschen Sie sie.

2. Berücksichtigen Sie den spontanen Nystagmus

Schauen Sie nach einem Spontannystagmus, indem Sie Sakkaden in falscher Richtung für Impulse in Richtung der gesunden Seite identifizieren.

3. Identifizieren Sie echte Rückstellsakkaden

Identifizieren Sie echte Rückstellsakkaden anhand der Latenz der ersten Sakkade.

4. Bestimmen Sie signifikante Sakkaden

Bestimmen Sie signifikante Sakkaden mit Hilfe der Sakkadenspitzengeschwindigkeiten.

Wir haben aktuell keine guten Normen, aber ein Vorschlag ist eine Sakkadengeschwindigkeit von mehr als 100 °/s als Schwellenwert für auffällige Rückstellsakkaden zu verwenden. Ein weiterer Vorschlag ist die Verwendung von Spitzengeschwindigkeiten, die größer als die Hälfte der maximalen Kopfgeschwindigkeit sind.

Unabhängig davon, welche Methode Sie anwenden, schauen Sie, wie viele der Impulse signifikante und auffällige Sakkaden haben.

5. Ermitteln Sie die Häufigkeit signifikanter Rückstellsakkaden

Es kann sein, dass wir Rückstellsakkaden sowohl für rechts- als auch für linksgerichtete Impulse haben, aber sie treten häufiger auf der Seite der Läsion auf und beginnen normalerweise bei niedrigeren Kopfgeschwindigkeiten. Wenn die meisten Kopfimpulse signifikante Rückstellsakkaden erzeugen, betrachten Sie den Test als auffällig – auch wenn die VOR-Gain nicht im auffälligem Bereich liegt.

In manchen Fällen haben Sie möglicherweise einen normalen VOR-Gain, aber kleine und konsistente Rückstellsakkaden entweder auf einer Seite oder auf beiden Seiten. Anekdotisch könnte dies auf eine leichte Läsion hindeuten. Dies ist jedoch nicht endgültig und erfordert weitere Untersuchungen.

Zusammenfassung der vKIT-Interpretation

Bei auffälligen Rückstellsakkaden, die die Kriterien für Konsistenz, Richtung, Timing und Geschwindigkeit erfüllen, sollte vKIT als auffällig angesehen werden, unabhängig davon, ob der VOR-Gain normal oder auffällig ist. Umgekehrt sollten auffällige VOR-Gaine ohne Rückstellsakkaden weiter auf mögliche Artefakte untersucht werden.

Lassen Sie uns noch einmal betonen, dass der VOR-Gain ein komplizierter Parameter ist, der von der Berechnungsmethode und den zugrunde liegenden Testbedingungen abhängt. Schließlich müssen die Kopfgeschwindigkeiten innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, und die Rechts-Links-Geschwindigkeitsprofile müssen für eine gültige Interpretation vom vKIT ungefähr gleich sein.

Klinische Anwendungen des vKIT

Unterm Strich ist der vKIT eine kostengünstige Methode, die den Bedarf an weiteren Tests reduziert. Lassen Sie uns einige Gründe dafür durchgehen.

1. Identifizieren Sie isolierte Anomalien in vertikalen Bogengängen

Einer der wichtigsten Beiträge vom vKIT ist die Fähigkeit, isolierte Anomalien in den vertikalen Bogengängen und ihren Nervenbahnen zu identifizieren. Es kann zeigen, welcher Ast des Nervus Vestibularis betroffen ist, und es ist auch ein schneller Weg, um festzustellen, wann und ob die Funktion des Nervus Vestibularis zurückkehrt.

2. Serienprüfung

Die Untersuchung kann für regelmäßige Überprüfungen verwendet werden. Zum Beispiel die Überwachung:

- Gentamycin-Therapie bei Morbus Menière

- Patienten, die bestimmte Arten von Antibiotika erhalten

- Vestibulotoxizität bei Patienten, die eine Chemotherapie erhalten

3. Bei Patienten mit beidseitiger Kalorische Untererregbarkeit

Der vKIT kann anstelle von Rotationstests bei Patienten mit beidseitiger Kalorische Untererregbarkeit eingesetzt werden. Er ist für diesen Zweck nicht so gut wie der Rotationsstuhl, aber er ist viel billiger und schneller.

4. Modifizieren für Tests bei Kindern

In ähnlicher Weise kann vKIT auch für das Testen von Kindern modifiziert werden. Zum Beispiel vor Cochlea-Implantaten.

5. Unterscheidung peripherer vestibulärer Störungen vom Schlaganfall bei akutem persistierendem Verti

Eine weitere Anwendung von vKIT ist die Unterscheidung zwischen vestibulären Störungen und Schlaganfall bei akutem Schwindel, insbesondere in der Notaufnahme [3].

Dies folgt dem Akronym HINTS, wobei HI für Head Impulse steht. Wenn die Ergebnisse des Kopfimpulses auffällig sind, bedeutet dies in der Regel eine periphere vestibuläre Störung. Wenn die Ergebnisse normal sind, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass die Ursache ein Schlaganfall ist, um etwa 60%.

N steht für Nystagmus. Wenn es unidirektional ist, stimmt es mit peripheren vestibulären Störungen überein. Ändert er jedoch in verschiedenen Blickpositionen die Richtung, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls um weitere ca. 30 %.

TS steht für Test of Skew. Wenn wir eine vertikale Verschiebung der Blickrichtung beim Be- und Abdecken des Auges sehen, impliziert dies eine Abweichung von der Schiefe. Die schiefe Abweichung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls um weitere 9 bis 10 Prozent.

Insgesamt hat HINTS eine Sensitivität von 99 % und eine Spezifität von 97 % für die Unterscheidung peripherer vestibulärer Erkrankungen von einem Schlaganfall bei akutem Schwindel. Vergleichen Sie das mit der MRT, wo die Sensitivität in den ersten 48 Stunden nach einem Schlaganfall bei etwa 95 % liegt. Das liegt daran, dass 10 bis 15 % der Patienten mit POCI-Infarkt innerhalb der ersten 48 Stunden ein normales MRT haben. CT-Scans haben eine viel geringere Empfindlichkeit.

vKIT vs. Kaloriktest

Jedes Mal, wenn wir einen neuen Test der vestibulären Funktion haben, wird immer versucht, ihn mit dem Kaloriktest zu vergleichen, der als Goldstandard gilt.

1. Vergleich der Frequenzbereiche

Erinnern wir uns daran, dass diese verschiedenen Tests der vestibulären Funktion unterschiedliche Frequenzbereiche des vestibulären Systems abdecken. Der Kaloriktest deckt den sehr niederfrequenten Bereich ab und vKIT deckt den hochfrequenten Bereich ab.

Wenn man einen Hörtest machen würde, würden wir nicht erwarten, dass die Ergebnisse bei niedrigen und hohen Frequenzen identisch sind. Das sollten wir auch hier nicht erwarten. Wir sollten die Testergebnisse als komplementär betrachten, genau wie wir es beim Hörtest tun.

Ein weiterer Punkt ist, dass die Anomalien im auditorischen System typischerweise bei hohen Frequenzen beginnen und sich mit zunehmender Schädigung auf niedrigere Frequenzen ausdehnen. Bei vestibulären Anomalien beginnt die Wirkung in der Regel bei niedrigen Frequenzen und erstreckt sich bei schwereren Anomalien auf hohe Frequenzen. Aus diesem Grund ist es möglich, normale vKIT-Befunde, aber auffällige Kalorikbefunde zu haben.

2. Abschätzung des Verlusts der Bogengangsfunktion

Auf der Grundlage des oben Gesagten sollten wir nicht versuchen, die kalorische Untererregbarkeit mit den VOR-Gainen in vKIT zu vergleichen, aber dies wird in der Literatur routinemäßig gemacht. Auch wenn es keine wirklich gute Idee ist, wollen wir sehen, ob es eine Übereinstimmung zwischen den beiden gibt.

Im Jahr 2019 [4] wurde gezeigt, wie man die gesamte vestibuläre Funktion bei vKIT bestimmen kann. Dies kann erreicht werden, indem die Summe der Rechts-Links-VOR-Gaine in % ermittelt wird.

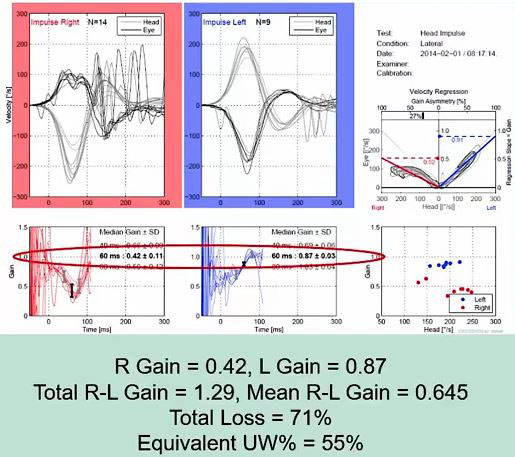

Wenn wir uns Abbildung 18 ansehen, beträgt die rechte VOR-Gain 0,42 und die linke VOR-Gain 0,87. Die Summe dieser beiden ergibt also 1,29 oder 129%, was uns sagt, wie viel Gesamtfunktion bei diesem Patienten verbleibt. Wenn wir dies von 200 % abziehen, ergibt sich der Totalverlust der Funktion. In diesem Fall 71 %.

Dieser Verlust kann sich auf einem Ohr befinden, oder es kann sich um eine Kombination von Verlusten von verschiedenen Seiten handeln. Für den Kaloriktest gehen wir immer davon aus, dass der Verlust einseitig ist. Wenn das der Fall ist, dann erhält man, wenn man den Gesamtverlust durch die Gesamtfunktion dividiert, die entsprechende einseitige Schwäche im Kaloriktest.

In diesem Fall ist das 0,71 geteilt durch 1,29, was einer äquivalenten einseitigen Schwäche von 55 % entspricht. Bei diesem Patienten würden wir – wenn der Verlust sowohl der Kalorikfrequenz als auch des vKIT ähnlich wäre – eine Kalorische Untererregbarkeit von 55% auf der rechten Seite erwarten.

Diese Berechnung unterstützt auch, was wir bereits gesagt haben: Wenn die gesamten Rechts-Links-VOR-Gaine kleiner als eins sind, muss man einen Verlust in beiden Ohren haben. Nicht unbedingt symmetrisch, aber eine Form von Verlust in beiden Ohren.

Zusammenfassung des vKIT vs. Kaloriktests

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Kaloriktest normal ist, wenn vKIT eindeutig auffällig ist. Wenn also der laterale vKIT auffällig ist, können Sie den Kaloriktest überspringen oder zumindest einen reduzierten Test wie den monothermalen Kaloriktest durchführen.

Es gibt Berichte von Patienten mit normaler lateraler vKIT, aber auffälligen Kalorikbedingten Ergebnissen. Tatsächlich haben einige Studien gezeigt, dass die vKIT-Ergebnisse oft normal sind, wenn die einseitige Kalorische Untererregbarkeit weniger als 40 % beträgt. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass man den gesamten VOR-Gain mit der einseitigen kalorischen Untererregbarkeit vergleichen muss und nicht nur den VOR-Gain für die Seite der Läsion.

Basierend auf den vorherigen Berechnungen können wir feststellen, dass bei einer einseitigen kalorischen Untererregbarkeit von etwa 25 % – die als normale Grenze gilt – die Summe der Rechts-Links-VOR-Gaine etwa 1,6 beträgt, durchschnittlich 0,8 für jede Seite. Dies ist die untere normale Grenze für den vKIT.

Es gibt auch Studien mit Patienten mit Morbus Menière, die normale vKIT, aber auffällige Kalorikwerte haben. Dies wurde entweder auf den Unterschied im operationellen Frequenzbereich oder auf den Whirlpool-Effekt der Kalorikspülung bei diesen Patienten zurückgeführt. Es ist aber auch erwähnenswert, dass neuere Studien zeigen, dass die Inzidenz von vKIT-Anomalien bei Menière-Patienten steigt, wenn man Rückstellsakkaden in die Interpretation einbezieht – und sich nicht nur auf die VOR-Gaine verlässt [5].

Es liegt auf der Hand, dass der vKIT nicht als Ersatz für den Kaloriktest in Betracht gezogen werden sollte. Die Ergebnisse der beiden Tests sollten als komplementär betrachtet werden, da sie unterschiedliche Frequenzbereiche des vestibulären Systems abdecken. Indem man zuerst den vKIT durchführt, kann man den Kaloriktest mit weniger Spülungen durchführen und unnötige Spülungen vermeiden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vKIT ein hervorragender "erster" Test ist, der schnell durchgeführt werden kann. Wenn es sich eindeutig um eine Anomalie handelt, reduziert der vKIT den Bedarf an Tests wie dem Kaloriktest, die viel länger dauern und unangenehm sein können. Wir können Anomalien in den vertikalen Bogengängen auf einzigartige Weise erkennen, wie es bei keinem anderen Test der Fall ist.

Normale Ergebnisse schließen vestibuläre Anomalien nicht unbedingt aus. Der vKIT unterliegt einigen Artefakten, die die Interpretation der Ergebnisse erschweren können, wenn Sie also sehr interessante oder unerwartete Ergebnisse erhalten, betrachten Sie sie mit Skepsis, bis Sie diese Ergebnisse auf der Grundlage der Pathophysiologie vollständig erklären können.

Ein letzter wichtiger Punkt ist, dass Artefakte das Vorhandensein oder Fehlen von Rückstellsakkaden nicht zu beeinflussen scheinen, die im Mittelpunkt der Interpretation stehen sollten und nicht der VOR-Gain.

Referenzen

[1] Migliaccio AA, Cremer PD. The 2D modified head impulse test: a 2D technique for measuring function in all six semi-circular canals. J Vestib Res. 2011;21(4):227-34. doi: 10.3233/VES-2011-0421. PMID: 21846955.

[2] Patterson J, Rodriguez A, Barin K, Janky KL. Effect of Gaze Angle During the Vertical Video Head Impulse Test Across Two Devices in Healthy Adults and Subjects With Vestibular Loss. Otol Neurotol. 2020 Jul;41(6):e751-e758. doi: 10.1097/MAO.0000000000002652. PMID: 32343516; PMCID: PMC7311278.

[3] Newman-Toker DE, Kerber KA, Hsieh YH, Pula JH, Omron R, Saber Tehrani AS, Mantokoudis G, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. HINTS outperforms ABCD2 to screen for stroke in acute continuous vertigo and dizziness. Acad Emerg Med. 2013 Oct;20(10):986-96. doi: 10.1111/acem.12223. PMID: 24127701.

[4] Barin K. Estimating loss of canal function in the video head impulse test (vHIT). J Vestib Res. 2019;29(6):295-307. doi: 10.3233/VES-190688. PMID: 31868701; PMCID: PMC9249275.

[5] Bharadwaj S, Petrak MR, Bahner CM, Sharp LE, Mosey-Claycomb SF, Matsuoka AJ. Diagnostic value of refixation saccades in the Video Head Impulse Test (vHIT) in unilateral definite Meniere’s disease. Acta Oto-Laryngologica 2020, 140(7):537-543. doi: 10.1080/00016489.2020.1744720.

Lernziele

Präsentator

Get priority access to training

Sign up to the Interacoustics Academy newsletter to be the first to hear about our latest updates and get priority access to our online events.

By signing up, I accept to receive newsletter e-mails from Interacoustics. I can withdraw my consent at any time by using the ‘unsubscribe’-function included in each e-mail.

Click here and read our privacy notice, if you want to know more about how we treat and protect your personal data.