Subscribe to the Interacoustics Academy newsletter for updates and priority access to online events

Training in Traditional Tympanometry

Timpanometría: una introducción

Descripción

Traducido por Gerard Encina-Llamas, Ph.D. y Núria Cuevas Sánchez

Índice de contenidos

- ¿Qué es la timpanometría?

- ¿Qué es un timpanómetro?

- Procedimiento de la prueba

- Interpretación de los resultados

- Calibración del timpanómetro

¿Qué es la timpanometría?

La timpanometría es un método para evaluar la función del oído medio. A diferencia de la audiometría, la timpanometría no evalúa la sensibilidad del oído al sonido ni el umbral auditivo del paciente. La timpanometría se utiliza para detectar si el sonido, al presentarse en el conducto auditivo externo, se transmite eficazmente a través del oído medio.

Esta información se usa clínicamente para determinar si el oído medio funciona correctamente o si existe alguna afección que interfiera en la transmisión del sonido a través del oído medio hasta la cóclea. Afecciones como la presencia de líquido en el oído medio o una disfunción de la trompa de Eustaquio son patologías comunes que pueden detectarse mediante la timpanometría.

¿Qué es un timpanómetro?

El equipo utilizado para realizar la timpanometría se llama timpanómetro. Existen diversos estilos y tipos de timpanómetros, pero en su forma más básica tienen cinco elementos comunes:

- Una pantalla o interfaz visual para mostrar resultados.

- Una bomba que regula la presión en el canal auditivo.

- Un micrófono que registra el nivel de presión sonora en el canal auditivo.

- Un altavoz que produce los tonos de sonda necesarios para ejecutar la medición.

- Una sonda con una punta de goma u oliva auditiva que forma un sello en el canal auditivo y contiene salidas para los demás componentes.

En la Tabla 1 se describen los timpanómetros disponibles de Interacoustics.

| Timpanómetro | Tipo |

| AA222 | Timpanómetro y audiómetro de sobremesa |

| AT235 | Timpanómetro y audiómetro de sobremesa |

| MT10 | Timpanómetro portátil de cribado |

| Titan | Timpanómetro portátil de cribado, diagnóstico o clínico |

Tabla 1: Timpanómetros de Interacoustics.

¿Cómo funciona un timpanómetro?

Mediante la sonda y la punta de la sonda (u oliva auditiva), el timpanómetro sellará herméticamente el canal auditivo para luego emitir el tono de sonda (Figura 1).

Tradicionalmente, se utiliza un tono de sonda de 226 Hz en adultos y de 1000 Hz en bebés. Actualmente, es más común utilizar un estímulo de banda ancha, como un clic de banda ancha, tanto en adultos como en niños para realizar la medición.

Tras emitir un tono de sonda en el oído, se registra la admitancia (facilidad de flujo de energía). Simultáneamente, la bomba modificará la presión en el canal auditivo para evaluar cómo se ve afectada la admitancia en diferentes condiciones de presión.

Para medir la admitancia, se coloca un micrófono en el conducto auditivo externo junto a la sonda y la bomba. Con este micrófono, el timpanómetro mantiene un nivel de presión sonora constante en el conducto auditivo externo mediante un circuito de control automático de ganancia (AGC, del inglés automatic gain control).

La admitancia se deriva de la corriente eléctrica necesaria para mantener el nivel sonoro durante la medición. El concepto aquí es que, bajo diferentes condiciones de presión, diferentes niveles de energía pasarán al oído medio.

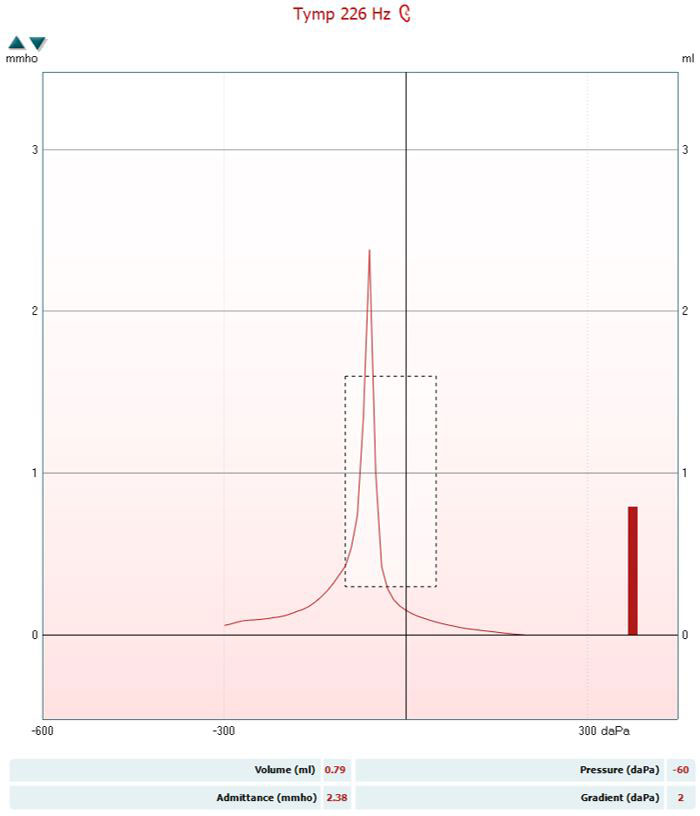

Estos datos se representan luego en un gráfico llamado timpanograma, el cual muestra la admitancia medida en mmho en función de la presión del oído medio medida en daPa (Figura 2).

Configuración de una medición

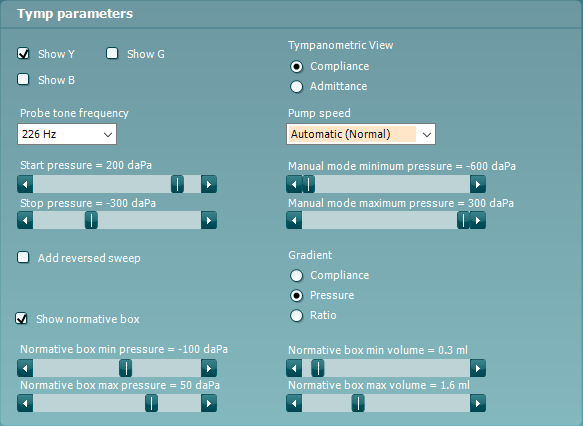

La Figura 3 muestra algunos de los parámetros disponibles con el timpanómetro Titan.

Aquí puede ver algunos de los parámetros que puede modificar al realizar la prueba. Normalmente, los dispositivos vienen configurados con protocolos predefinidos optimizados para registrar mediciones de la mejor calidad, por lo que no necesitará modificarlos.

Si desea conocer algunos de estos parámetros en detalle, siga leyendo. De lo contrario, puede pasar directamente al procedimiento de prueba.

Frecuencia del tono de la sonda

Como se ha mencionado anteriormente, se pueden usar diversos estímulos para generar el tono de la sonda. Para pacientes mayores de 6 meses, se suele usar 226 Hz. Esta frecuencia se utiliza en parte por razones históricas.

Los primeros timpanómetros disponibles comercialmente utilizaban una frecuencia de tono de sonda de 220 Hz, ya que la tecnología de los micrófonos de la época era más sensible a esta frecuencia. Posteriormente, se descubrió que 226 Hz era una mejor opción, ya que permitía medir el volumen del canal auditivo con mayor precisión que con 220 Hz. Esta frecuencia se convirtió en la estándar para las pruebas en adultos.

Con la llegada del cribado auditivo neonatal, se descubrió que se necesitaba un estímulo diferente para los bebés menores de 6 meses. Esto se debe a que los recién nacidos y los bebés pequeños tienen las paredes del canal auditivo flácidas, lo que puede causar resultados falsos negativos al utilizar una frecuencia de 226 Hz.

Estudios con frecuencias de tono de sonda más altas, como 1000 Hz, han demostrado que, a estas frecuencias, las paredes flácidas del canal auditivo de los bebés tienen un efecto mucho menor en la admitancia. Por lo tanto, 1000 Hz es la frecuencia de tono de sonda recomendada para recién nacidos.

Investigaciones más recientes han revelado que los estímulos de banda ancha proporcionan más información que los tonos de sonda de una sola frecuencia, y que el mismo estímulo puede utilizarse en diferentes rangos de edad. Por lo tanto, estamos observando una mayor tendencia entre los profesionales clínicos a utilizar la timpanometría de banda ancha como la medición timpanométrica de referencia.

Método y velocidad de la bomba de aire

La bomba de aire de un timpanómetro se puede controlar de forma manual o automática. El método más común para realizar una timpanometría es seleccionar el funcionamiento automático de la bomba.

Al controlar la bomba automáticamente, puede elegir entre diferentes velocidades. Generalmente, cuanto mayor sea la velocidad de la bomba, más resistente será el registro al ruido (por ejemplo, el llanto de un niño, la masticación o la deglución). Sin embargo, esta velocidad tiene un precio, ya que se recopilan menos datos.

Las velocidades de bomba más lentas permiten recopilar más información durante la medición y, por lo tanto, se consideran más precisas. Es por eso que es importante evaluar qué velocidad de bomba será la más adecuada para cada paciente antes de iniciar la medición.

Al controlar la bomba manualmente, el profesional puede aumentar o disminuir la presión de aire en el canal auditivo según sus preferencias. Esto puede ser útil para garantizar que el procedimiento sea cómodo para personas sensibles o con molestias. Esto también permite la flexibilidad para realizar pruebas más avanzadas del oído medio, que quedan fuera del alcance de este artículo.

Rango de presión

La mayoría de los timpanómetros tienen un rango de presión al que la bomba puede ajustarse. Normalmente, este rango oscila entre -600 daPa y 300 daPa. No es necesario realizar pruebas en los extremos de este rango.

La presión más alta se utilizará para medir el volumen equivalente del canal auditivo y debe estar entre 200 y 300 daPa.

La presión mínima debe ser de al menos -300 daPa. Esto se debe a que ciertas afecciones del oído medio pueden provocar una desviación negativa del pico del timpanograma. Si el rango de presión es demasiado estrecho, esta desviación negativa del pico no logrará registrarse.

Compliancia o admitancia

Finalmente, al realizar una timpanometría con un estímulo de 226 Hz, puede seleccionar ver los resultados en admitancia o compliancia. La admitancia se mide en mmho y la compliancia en ml. A lo largo de este artículo, hemos utilizado el término admitancia para describir el flujo de energía a través del oído medio, pero algunas referencias en timpanometría mostrarán compliancia. Esto se debe a que la compliancia y la admitancia tienen una relación 1:1 a 226 Hz. Históricamente, distintos miembros de la comunidad audiológica han considerado que el término compliancia era más fácil de entender que el de admitancia.

Sin embargo, dado que esta relación no existe en otras frecuencias de tono de sonda, nos resulta más fácil utilizar el término admitancia.

Procedimiento de prueba

Antes de comenzar una medición de timpanometría, es importante mirar las contraindicaciones.

Contraindicaciones de la timpanometría

La oclusión de cera o las infecciones/secreciones activas contraindicarán la timpanometría, ya que los resultados se verían muy probablemente afectados por la condición del canal auditivo y no indicarían fielmente la condición o funcionamiento del oído medio.

También puede presentarse una condición patológica, como una perforación timpánica, lo que reduce la utilidad de realizar la prueba.

Si el paciente experimenta dolor en el oído externo, la colocación de la sonda podría resultar molesta o intolerable. Si, al observar el tímpano, el dolor parece provenir del oído medio, la presurización durante la timpanometría también podría resultar molesta o intolerable.

Cabe señalar que los sistemas más avanzados, como la timpanometría de banda ancha, pueden realizar mediciones del oído medio sin presurización, lo que permite realizar timpanometría en los casos contraindicados anteriormente.

Una vez que su equipo haya manejado o mitigado cualquier contraindicación, puede pasar al paso 1 del procedimiento de prueba.

Paso 1: Otoscopia

El primer paso en la timpanometría es realizar una otoscopia para verificar el estado del canal auditivo externo y del tímpano, y también para verificar si hay cerumen oclusivo y cualquier otra contraindicación mencionada anteriormente.

Paso 2: Selección de la punta de la sonda

El siguiente paso es seleccionar la punta de la sonda u oliva. Esta debe ser de silicona o goma desechable y el tamaño seleccionado debe ser lo suficientemente grande como para sellar herméticamente el canal auditivo, sin que se suelte durante la medición. Consulte la Figura 4 para ver ejemplos.

Paso 3: Iniciar la medición

Una vez sellado el canal auditivo se puede iniciar la medición.

La presión del canal auditivo comienza con la presión atmosférica. La bomba generalmente aumenta la presión del aire del canal auditivo hasta el máximo, normalmente entre 200 y 300 daPa. En este punto, se puede medir el volumen equivalente del canal auditivo.

Una vez registrado, la presión debe disminuir gradualmente hasta la presión mínima determinada en el protocolo del equipo. Durante toda la medición, se registra la admitancia (o compliancia a 226 Hz) del oído.

Paso 4: Retire la sonda

Después de haber medido la admitancia a la presión mínima del canal auditivo, debe regresar la presión del aire a 0 daPa antes de retirar la sonda.

Esto ocurre automáticamente al realizar una medición automática de la bomba. Si realiza una medición manual, deberá completar este paso manualmente.

¡Esto es esencial ya que puede dañar el tímpano si retira la sonda mientras el canal auditivo está presurizado!

Paso 5: Repetir la otoscopia

Después de haber retirado la sonda, deberá realizar nuevamente la otoscopia para asegurarse de que no haya habido daños en el canal auditivo externo o en el tímpano.

Interpretación de los resultados

Una vez que haya completado el procedimiento de prueba, puede pasar a interpretar los resultados.

Lectura del timpanograma

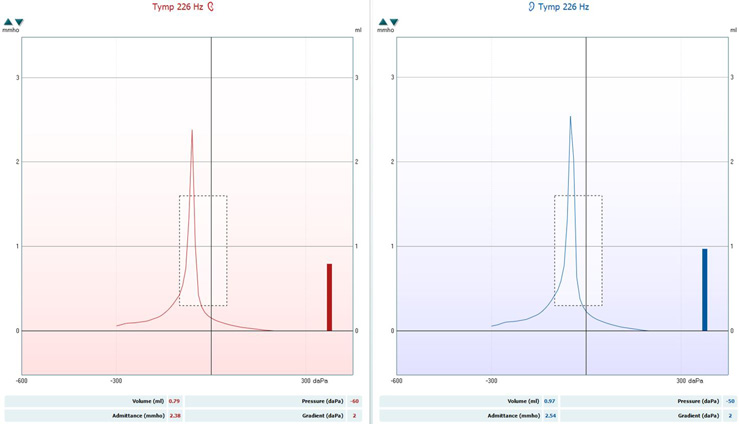

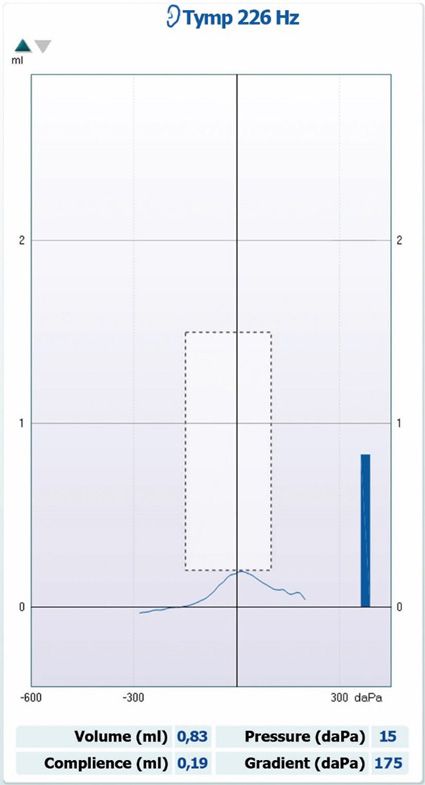

El timpanograma se muestra normalmente como un gráfico, junto con los datos numéricos extraídos, en una tabla debajo de la medición. A continuación, se muestra un timpanograma medido con un tono de sonda de 226 Hz en los oídos derecho e izquierdo (Figura 5).

El rojo representa el oído derecho y el azul el izquierdo. Analicemos la información clave que se extrae de estos gráficos.

Presión máxima

Esta es la presión del canal auditivo (en daPa) a la que se registra la admitancia máxima. En oídos sanos, este pico debe registrarse entre -50 y 50 daPa en adultos y entre -100 y 50 daPa en niños. En la Figura 5, se registra a -60 daPa en el oído derecho y a -50 daPa en el oído izquierdo.

Admisión máxima/compliancia

Este valor se expresa en mmho (admitancia) o ml (compliancia), y también se mide a la presión timpánica máxima. En oídos medios adultos normales, debería estar entre 0,3 y 1,6 mmho. En la Figura 5, se registra en 2,38 mmho para el oído derecho y 2,54 mmho para el oído izquierdo. Esto se consideraría fuera del rango normal.

El volumen equivalente del canal auditivo

“El volumen equivalente del canal auditivo (ECV, del inglés ear canal volume) es una estimación del volumen de aire medial a la sonda, que incluye el volumen entre la punta de la sonda y la membrana timpánica si la membrana timpánica está intacta, o el volumen del canal auditivo y el espacio del oído medio si la membrana timpánica está perforada” (Fowler y Shanks, 2002, pág. 180).

Esta estimación se obtiene midiendo la admitancia del oído a 200 daPa. Esto se debe a que el conducto auditivo externo actúa como una cavidad de paredes rígidas a esta presión y, por lo tanto, el oído medio no contribuye al valor de admitancia registrado. Esta es una forma útil de eliminar el efecto del conducto auditivo externo en la medición timpanométrica.

En la figura 5, el volumen del canal auditivo se registra en 0,79 ml para el oído derecho y 0,97 ml para el oído izquierdo, que están dentro de los límites normales.

Algunos equipos lo muestran en centímetros cúbicos (cc o cm³). Esto se debe a que 1 ml equivale a 1 cm³. A lo largo de este artículo usaremos ml para describir el volumen del canal auditivo. Este valor debe estar entre 0,6 y 2,5 ml para adultos y entre 0,4 y 1,0 ml para niños (Katz, 2015).

Gradiente

Esta es una medida de cuán agudo o plano es el pico. Se puede analizar la amplitud timpánica (TW, del inglés tympanic width) o la compliancia (ya sea como una relación con la presión pico o como la diferencia de la presión pico con el promedio a 50 daPa y -50 daPa).

El gradiente debe inspeccionarse junto con los demás datos timpanométricos. En oídos medios sanos, suele observarse un pico más agudo, un gradiente más alto o una TW (anchura de la curva timpánica) menor.

Un gradiente más plano sugiere, y es sensible para detectar, efusión del oído medio (líquido en el oído medio).

En la Figura 5, el gradiente es de 2 daPa para ambos oídos.

Tipos de resultados del timpanograma

La forma correcta de interpretar el timpanograma es leer los datos objetivos y documentar estos valores tal y como se ha descrito anteriormente. Una alternativa es utilizar la clasificación de Jerger, que asigna una etiqueta al timpanograma según la altura (compliancia) y la localización (presión) del pico.

Se refiere al recuadro negro de datos normativos, que muestra los datos normativos esperados para oídos adultos (Figura 6). Si bien este es un método común para interpretar el timpanograma, es bastante subjetivo y puede dar lugar a sesgos de interpretación.

A continuación, se puede ver una descripción de la clasificación de Jerger (Tabla 2).

| Tipo de timpanograma | Descripción |

| Tipo A | El pico está dentro de los límites normales tanto para la presión como para la altura. |

| Tipo Ad | El pico está dentro de los límites normales de presión, pero muestra mayor compliancia de la normal. |

| Tipo As | El pico está dentro de los límites normales de presión, pero muestra menos compliancia de la normal. |

| Tipo B | Plano, sin pico significativo. |

| Tipo C | El pico puede o no estar dentro de los límites normales para la altura, pero claramente se observa un pico, aunque es más negativo de lo normal. |

Tabla 2: Tipos de timpanograma según la clasificación de Jerger.

Patologías comunes y ejemplos en timpanometría

Algunas patologías del oído medio presentan manifestaciones timpanométricas distintivas, mientras que otras presentan manifestaciones similares. Por lo tanto, siempre debe considerar la timpanometría junto con una serie de evaluaciones antes de llegar a un diagnóstico.

A continuación, se presentan algunas presentaciones comunes y posibles patologías. Para aumentar la precisión diagnóstica de la timpanometría, los profesionales clínicos deberían considerar la realización de una timpanometría de banda ancha.

Patologías que afectan la masa del oído medio

Consulte la Tabla 3 y la Figura 7 para conocer las características de los timpanogramas producidos por patologías que afectan la masa del oído medio.

| Tipo de dato | Valor de los datos |

| Tipo de timpanograma | Tipo Ad |

| Volumen del canal auditivo | Dentro de los límites normales |

| Presión máxima | Dentro de los límites normales |

| Compliancia máxima | Mayor de 1,6 ml (adultos) |

| Gradiente | Dentro de los límites normales |

| Comúnmente visto en | Discontinuidad osicular o tímpano flácido |

Tabla 3: Características de los timpanogramas realizados con patologías que afectan la masa del oído medio.

Patologías que afectan la rigidez del oído medio

Consulte la Tabla 4 y la Figura 8 para conocer las características de los timpanogramas producidos con patologías que afectan la rigidez del oído medio.

| Tipo de dato | Valor de los datos |

| Tipo de timpanograma | Tipo As |

| Volumen del canal auditivo | Dentro de los límites normales |

| Presión máxima | Dentro de los límites normales |

| Compliancia máxima | Menos de 0,3 ml (adultos) |

| Gradiente | Depende de la patología |

| Comúnmente visto en | Colesteatoma, otosclerosis y timpanoesclerosis |

Tabla 4: Características de los timpanogramas realizados con patologías que afectan la rigidez del oído medio.

Timpanogramas planos

En la Tabla 5, encontrará las descripciones de una selección de timpanogramas planos (tipo B). En todos los timpanogramas planos, la presión del pico y la compliancia del pico no se registran o están muy reducidas. Por lo tanto, para distinguir entre patologías, nos centraremos únicamente en el volumen del conducto auditivo externo.

| Volumen del canal auditivo | Patología común |

| Grande | Perforaciones del canal auditivo |

| Dentro de los límites normales | Efusión del oído medio |

| Gravemente reducido | Obstrucción por cerumen o por curvas falsas (artefactos) |

Tabla 5: Volúmenes del canal auditivo y sus patologías correspondientes para timpanogramas planos (tipo B).

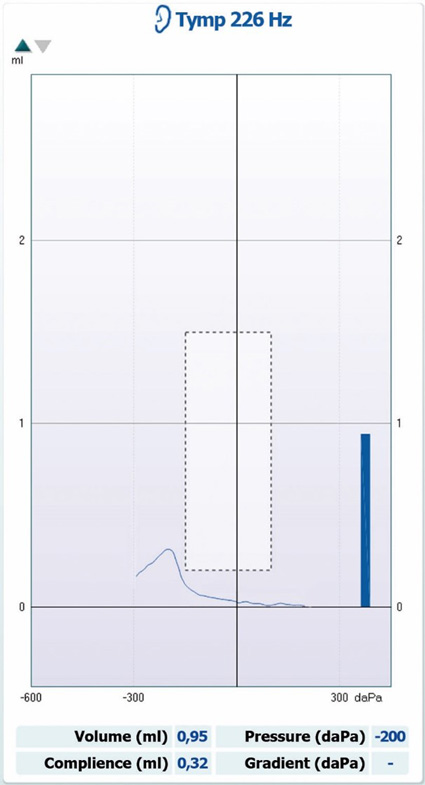

Timpanogramas de presión negativa

Consulte la Tabla 6 y la Figura 9 para conocer las características de los timpanogramas de presión negativa.

| Tipo de dato | Valor de los datos |

| Tipo de timpanograma | Tipo C |

| Volumen del canal auditivo | Dentro de los límites normales |

| Presión máxima | Por debajo de los límites normales |

| Compliancia máxima | Dentro de los límites normales |

| Gradiente | No registrable |

| Comúnmente visto en | Disfunción de la trompa de Eustaquio o efusión del oído medio |

Tabla 6: Características de los timpanogramas de presión negativa.

Calibración para timpanometría

Para garantizar resultados precisos en la timpanometría, hay algunas comprobaciones y calibraciones importantes que, según la comprobación o calibración, usted o un técnico capacitado deben realizar en intervalos determinados.

Controles diarios

El timpanómetro debe revisarse diariamente utilizando una cavidad de referencia. Estas suelen venir con el sistema o integradas en el timpanómetro de alguna manera. Una cavidad de referencia es una pequeño volumen fijo y conocido de paredes rígidas (generalmente de 2 cc, 0,5 cc o 4 cc), con un adaptador que permite insertar la sonda del timpanómetro de forma segura y hermética.

Se debe realizar una timpanometría estándar en la cavidad de referencia y los resultados deben indicar el volumen correcto de la cavidad dentro de la tolerancia, que normalmente está impresa en la propia cavidad. Los resultados tampoco deben mostrar cambios en la compliancia.

Si los resultados se encuentran fuera de esta tolerancia, se debe revisar el timpanómetro para detectar cualquier daño o fallo evidente. También se debe revisar el timpanómetro con un oído sano para comprobar que la compliancia se mide correctamente.

Revisiones anuales

El timpanómetro también debe calibrarse anualmente con el uso de un sonómetro, manómetro y los acopladores adecuados. Este proceso es esencial para garantizar su correcto funcionamiento.

Calibración del tono de la sonda

Todos los tonos de la sonda deben calibrarse por separado para garantizar que presenten el estímulo al nivel deseado. Esto es esencial, ya que el tono presentado debe tener el nivel especificado para que la medición del tono residual en el conducto auditivo sea precisa.

Se utiliza un acoplador de 2 cc para simular el canal auditivo, y se utilizan los adaptadores adecuados para asegurar que la sonda y la punta del oído formen un sello hermético. El nivel de salida se ajusta para que el micrófono del acoplador de 2 cc mida la salida deseada.

Calibración de la compliancia (volumen)

Los componentes del micrófono de la sonda del timpanómetro también deben calibrarse para garantizar que registren el volumen correcto del sonido en el conducto auditivo. Esto también se realiza en una cavidad de 2 cc. La calibración del tono de la sonda debe completarse antes de la calibración de la compliancia.

Calibración del sensor de presión

Se conecta un manómetro al timpanómetro y a una jeringa. La presión requerida se aplica a la sonda con la jeringa. Existen varias presiones que deben calibrarse para cada timpanómetro.

Traducido por

Gerard Encina-Llamas, Ph.D.

Gerard Encina-Llamas es Profesor Lector en la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en Cataluña, España, y es investigador en el Copenhagen Hearing and Balance Center (CHBC) del Hospital Universitario Rigshospitalet en Copenhague (Dinamarca). También es Investigador Principal del grupo de investigación en Ciencias Auditivas y del Equilibrio de Cataluña (grCAEC), dentro del Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida y la Salud de la Cataluña Central (IRIS-CC).

Gerard tiene un grado en Telecomunicaciones en Sonido e Imagen por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y un máster en Ingeniería Acústica por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). Completó su doctorado en la sección de Sistemas Auditivos de la DTU (Dinamarca) bajo la supervisión del Prof. Titular Bastian Epp, el Catedrático Dr. Torsten Dau y el Dr. James M. Harte. Fue investigador visitante en el Center for Computational Neuroscience and Neural Technologies (CompNet) de la Universidad de Boston, MA (EE. UU.), bajo la supervisión de la Catedrática Dra. Barbara Shinn-Cunningham. Gerard continuó como investigador postdoctoral en la DTU y en el CHBC. Recientemente, Gerard ha estado profundamente involucrado en el establecimiento del primer grado universitario en Audiología General en Cataluña y en España, impartido en la UVic-UCC.

Núria Cuevas Sánchez

Núria Cuevas es estudiante del grado en Audiología General en la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en Cataluña, España. Además de estudiar el grado en Audiología General, trabaja como becaria en la Universidad, dando soporte al grado tanto en las tareas que se realizan en el laboratorio como en el ámbito administrativo del grado. También trabaja en un centro de actividades extraescolares dando clases de inglés a niños. Núria tiene un gran interés en seguir ampliando sus conocimientos en el ámbito de la Audiología.

Referencias

Fowler, C. G., & Shanks, J. E. (2002). Tympanometry. In J. Katz (Ed.), Handbook of clinical audiology (5th ed., pp. 175-204). Lippincott Williams & Wilkins.

Hunter, L. L., & Shahnaz, N. (2013). Acoustic Immittance Measures: Basic and Advanced Practice. Plural Publishing.

Jerger J. (1970). Clinical experience with impedance audiometry. Archives of otolaryngology (Chicago, Ill. : 1960), 92(4), 311–324.

Katz, J. (2015). Handbook of Clinical Audiology. Wolters Kluwer.

Koebsell, K. A., & Margolis, R. H. (1986). Tympanometric gradient measured from normal preschool children. Audiology : official organ of the International Society of Audiology, 25(3), 149–157.

TERKILDSEIN, K., & THOMSEN, K. A. (1959). The influence of pressure variations on the impedance of the human ear drum. A method for objective determination of the middle-ear pressure. The Journal of laryngology and otology, 73, 409–418.

Objetivos de aprendizaje

Presentador

Get priority access to training

Sign up to the Interacoustics Academy newsletter to be the first to hear about our latest updates and get priority access to our online events.

By signing up, I accept to receive newsletter e-mails from Interacoustics. I can withdraw my consent at any time by using the ‘unsubscribe’-function included in each e-mail.

Click here and read our privacy notice, if you want to know more about how we treat and protect your personal data.